メンタルヘルスと栄養学

プロフィール

帝京大学医学部

精神神経科学講座 主任教授

功刀 浩(くぬぎ ひろし)

1986年東京大学医学部卒。帝京大学やロンドン大学で臨床・研究に従事した後、2002年より国立精神・神経医療研究センターの研究部長として精神疾患の分子生物学的研究や栄養学的研究を行う。2020年より帝京大学医学部精神神経科教授。著書に『薬だけに頼らず うつがみるみる遠ざかる食べ方大全』(文嚮社)、『心の病を治す 食事・運動・睡眠の整え方』(翔泳社)、『こころに効く精神栄養学』(女子栄養大学出版)などがある。NHKなどへの出演多数。

現代社会に潜む栄養学的問題

人類の文明は急速に進化している。原始時代には人類は狩猟採集の生活を送っていたが、農耕や牧畜といった技術革新を経て、現代は加工食品による大量生産の時代になり、食品が豊富に手に入るようになった。事実、食べられずに捨てられる食品ロスは、日本では年間472万トン(2022年度推計値)に及ぶ。しかし、このような人類の進歩が栄養学的にみて「健康的」であるかというと、必ずしもそうではない。1. エネルギー過剰摂取によるメンタルヘルスへの悪影響

食糧が豊富にあることによって多くの人がエネルギーを過剰摂取しがちになり、それによって肥満・メタボリック症候群、糖尿病などの患者数が増えている。2019年の「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)によれば、日本人における「肥満/過体重(体格指数[BMI]が25以上)の人」の割合は、男性が33.0%、女性22.3%とかなりの数字にのぼる。同調査によれば、「糖尿病が強く疑われる人」の割合も男性 19.7%、女性10.8%となっている。

肥満・メタボリック症候群、糖尿病といった生活習慣病は、種々の精神疾患の発症リスクを高めるだけでなく、経過を悪化させる要因となる。うつ病は、ストレス社会の現代において猛威を奮っておりおよそ20人に1人が罹患しているとされるが、肥満や糖尿病はうつ病のリスクをおよそ1・5倍に高め、うつ病は逆に肥満や糖尿病のリスクをおよそ1・5倍に高めるという(Luppino et al, 2010)。日本人成人1万1876人を対象とした筆者らの調査でも、うつ病に罹患したことのある人はそうでない人と比べてBMI30以上の肥満が多く、高脂血症や糖尿病も同様であった(Hidese et al, 2018)。双極性障害(うつ状態だけでなく、過度に活動的になる躁状態との両者を呈する)や統合失調症(幻覚や妄想、意欲低下、自閉、まとまりのない会話や行動などを呈する)などの精神疾患においても、肥満・メタボリック症候群、糖尿病の罹患率が一般人口と比較して高く、そうした生活習慣病を併発していると精神疾患の経過も悪化する傾向がある。また、中年期までの肥満や糖尿病は、認知症のリスクを高めることも知られている。

肥満では、内臓脂肪の蓄積によって軽度ながら慢性的に炎症が続き、糖尿病などの病気を引き起こすが、身体だけでなく脳にも炎症の影響が波及して、脳機能が低下する。特に、肥満や糖尿病では記憶において重要な役割を果たす海馬と呼ばれる領域の体積が低下するという報告や、それに伴って認知機能(記憶や学習をする能力)が低下するという報告もある。すなわち、身体が肥満になると、脳は逆に萎縮して機能低下を来すことになる。

2. やせ過ぎはメンタル不調ばかりか死につながる

エネルギー過剰摂取の人が増えた一方で、やせ過ぎの人も少なくない。前述の「国民健康・栄養調査」によれば、BMI18.5未満の「やせ/低栄養の人」は男性では3.9%にとどまるものの、女性は11.5%と少なくなく、20歳代女性では20.7%と高い数字になっている。

若い女性の「やせ」ではモデル体型が恰好いいというマスコミの影響が大きいと考えられ、ダイエットが過度になって神経性やせ症を発症する場合がある。日本女性ではおよそ100人に1人が神経性やせ症を発症するとされる。神経性やせ症では自分の体型に対する認知が歪み、非常にやせているにも拘わらず「肥っている」と感じ、食事を摂ろうとしないか、摂取しても吐いたり下剤で排出したりしてしまう。この疾患は一旦発症すると回復が容易でなく、やせ過ぎに起因する心不全、多臓器不全や自殺によって死亡する場合も、発症者のおよそ6%と稀ではない。

一方、65歳以上になると「低栄養の人」は男性も12.4%と多くなり、女性では20.7%にのぼる。高齢者の低栄養は、筋力低下による運動機能の低下(フレイル)を来たし、認知症やうつ病といったメンタルの問題につながっていく。

3. 栄養素の摂取不足は活力ある生活に必要な脳内物質の不足につながる

加工食品の増加によって、「味の良い」「食べ心地の良い」食品を摂取するようになり、通常の食事をしていてもビタミン、ミネラル、ポリフェノール、食物繊維など必要な栄養素が不足しがちになっている。よく引き合いに出される例として、玄米と精白米では含まれる栄養素が大きく異なる(表1)。江戸時代末期から明治・大正・昭和初期にかけて脚気の罹患者が多かったが、これは精白米を主食にしたことによるビタミンB1不足に起因する。

ビタミン、ミネラル、ポリフェノールは、脳の働きにも大きく影響し、それらの不足はメンタル不調につながる。

実際、ビタミンでは葉酸やビタミンDなどの摂取不足が少なくない。葉酸の摂取不足は5%前後にとどまるが、ビタミンDが不十分ないし欠乏の状態にある人は日本人の90%以上にのぼる(なお、ビタミンDは経口摂取以外に皮膚に紫外線が当たっても生成されるが、日光に当たる時間が少ないとビタミンD不足の要因となる)。ミネラルでは鉄、亜鉛、マグネシウムなどの摂取不足が多い。特に、月経のある女性では5人に1人程度が鉄欠乏貧血を罹患しているとされる。亜鉛は日本の一般成人の3分の1が必要量を摂取していないという報告がある。

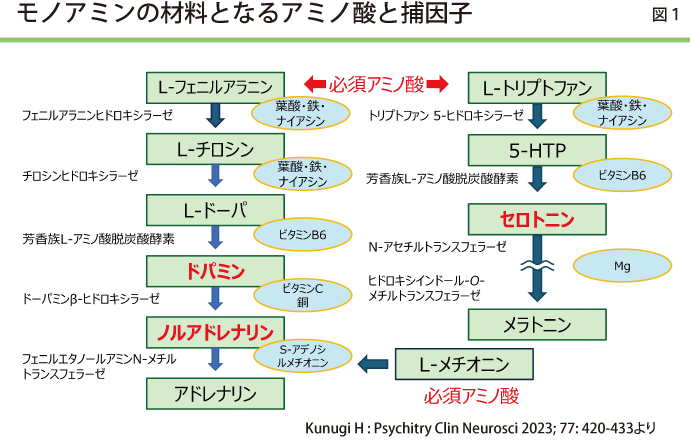

メンタルが安定し活力ある生活を送るために重要な脳内物質として、ドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンといった「モノアミン」と総称される物質がある。セロトニンはメラトニンという睡眠誘導物質になるため、睡眠にも重要である。事実、うつ病の治療に用いられる抗うつ薬はモノアミンの働きを高める作用がある。これらの脳内物質は必須アミノ酸から酵素反応を経て産生されるが、その反応では鉄、葉酸などのビタミンやミネラルが補因子として必要となる(図1)。したがって、ビタミンやミネラルが不足すると、モノアミンの産生が不十分になり、元気が出ない、不安になるといったメンタル不調につながる。

また、食物繊維の摂取不足は、糖尿病や脂質異常症のリスクを高め、腸内細菌叢の発達にも悪影響を与える。腸内細菌叢のアンバランスは、やはりメンタル不調の要因となる。

4. 魚の摂取量の減少からn–3系多価不飽和脂肪酸の摂取不足に

日本人は、元来、魚の摂取量が多かったが、近年、急激な速度でその摂取量が減少している。たんぱく源として魚や肉があるが、2022年度の「食糧需給表」(農林水産省)によると、1人当たりの魚介類の年間消費量は2022年度に22.0㎏となり、ピークだった2001年度40.2キロの55%にまで急激に低下した。一方、肉類の摂取量は増加し、2011年度に初めて肉の消費量が魚介のそれを上回り、2022年度は34.0㎏と、魚を12㎏も上回った(なお、全体のたんぱく質摂取量はゆるやかながら減少している )。

魚と肉では、たんぱく質としての質に大きな差はないが、脂肪の質が大きく異なる。魚油はエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)などのn–3系多価不飽和脂肪酸(オメガ3脂肪酸)が豊富であるが、肉は飽和脂肪酸が多い。前者の方が炎症を防ぐ作用や細胞膜の柔軟性を高める作用などがあって健康的であり、種々の精神疾患において、エイコサペンタエン酸などの摂取が疾患の予防や治療に有効であることが報告されている。

5. アルコールの過剰摂取は心身の疾患につながる

現代はアルコールなどの嗜好品の摂取も容易となり、その過剰摂取による健康問題なども起きている。アルコール依存症を発症すると、アルコール肝炎から肝硬変、肝がん、膵炎、食道静脈瘤など種々の重篤な身体疾患を惹起し、最終的に死に至る。また、アルコールはビタミンB1の吸収を阻害するために、ウエルニッケ脳症やコルサコフ症候群といった神経疾患や認知症を発症することもある。

6. 朝食を摂ることの重要性

肥満と関連する食生活習慣として重要なものに、朝食の欠食がある。しっかり朝食を摂ることは栄養バランスの点から良いだけでなく、摂取したエネルギーが午前中の活動で消費されるためにエネルギー過剰になりにくい。また、活動に使用された筋肉の増強/補強に使われるため、エネルギー代謝も促進される。さらに、朝食の摂取は体内時計に作用して、身体を活動モードにするため日中の活動量が増え、その点でも肥満になりにくくなる。逆に夜食を摂って寝ると、摂取したエネルギーは消費されずに脂肪として蓄積されてしまう。

朝食を摂るためには、起床時にお腹がすいていないと食べられないのは言うまでもない。つまり、夜食などを摂っていると朝食はスキップしがちになる。現代生活にありがちなのは、夜間にゲームやSNSに夢中になり、その間に夜食を摂ってしまい、朝はお腹がすいていないし、睡眠不足でなかなか起きられないために朝食を食べる時間もなく、その結果、職場や学校に行ってもパフォーマンスが上がらなくなってしまう生活パターンである。パフォーマンスが上がらないと、ストレスが増え、メンタル不調を来し易くなる。

したがって、早寝早起きの習慣、朝食をきちんと食べること、昼のパフォーマンスの向上は三位一体ということになる。

おわりに

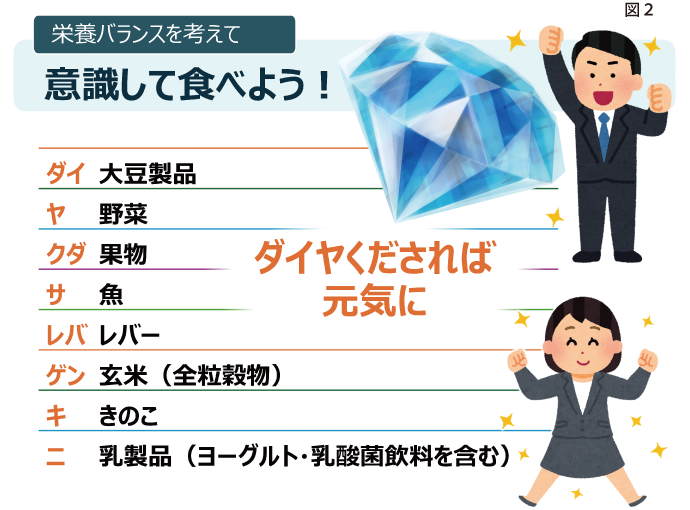

~メンタルを健康的に保つための食生活~現代において健康的な食生活はメンタルを好調に保つ上でとても重要であることがおわかりであろう。おいしさや食べ心地だけを追求していると、とんでもない栄養バランス異常になりかねない。食事の際には、バランスを保つように食材を選ぶことが重要である。そのためには、大豆製品、野菜、果物、魚、レバー、玄米などの全粒穀物、キノコ、乳製品(牛乳のほか、ヨーグルトや乳酸菌飲料など腸内細菌活性化食品)などを意識して摂ると良い。図2に示すのは備忘のために筆者が考案した語呂合わせである。そのほか、緑茶、ナッツ、海藻などもオススメだ。

一方で、嗜好品の摂りすぎには注意が必要で、特にCaffeine,Alcohol, Tobacco,Sugar(頭文字をとってCATS)に注意すべきである。

さらに、何を食べるかだけでなく、いつ食べるかも重要で、きちんと朝食をとり、夜食や間食を避けることにも留意すべきである。

現代の食生活は豊かであると思っている人が少なくないが、実際は栄養学的な問題が多く、それらは身体の病気だけでなくメンタル不調につながっていることを肝に銘じておこう。

文献

Lppino FS et al: Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67: 220-9.

Hidese S et al: Association of depression with body mass index classification, metabolic disease, and lifestyle: A web-based survey involving 11,876 Japanese people. J Psychiatr Res. 2018;102: 23-28.

参考図書

功刀浩:薬だけに頼らず うつがみるみる遠ざかる食べ方大全.文嚮社、2023年

功刀浩、阿部裕二編著:精神疾患の栄養食事指導.講談社、2021年

功刀浩:心の病を治す 食事・運動・睡眠の整え方.翔泳社、2019年

功刀浩:こころに効く精神栄養学.女子栄養大学出版、2016年

2025.3 掲載