板垣淑子:無縁社会から有縁社会へ ~高齢者の孤立をなくすために~

プロフィール

板垣 淑子(いたがき よしこ)

1994年NHK入局。報道局制作センター、報道局社会番組部、大型企画開発センターなどを経て、現職。主な担当番組は、NHKスペシャル「ワーキングプア~働いても働いても豊かになれない~(2006年放送)」(ギャラクシー賞大賞受賞)、同「無縁社会~“無縁死”3万2千人の衝撃~(2010年放送)」(菊池寛賞受賞)、同「終の住処はどこに 老人漂流社会(2013年放送)」などを制作。2014年、放送文化基金賞個人賞を受賞。

「無縁社会」の現場から

あなたは、老後、どこで誰を頼りに暮らしますか?この問いに、はっきりと答えられる人はどれぐらいいるだろうか。私自身、その答えは見つかっていない。取材で現実を直視するたびに、むしろ老後の不安は募り続けている。

孤独死は、今ではニュースにならなくなったが、2010年頃は頻繁に新聞の社会面を賑わしていた。当時、「なぜ、これほど孤独死が相次ぐのだろうか」。その疑問から取材がスタートし、NHKスペシャル「無縁社会~無縁死3万2千人の衝撃~」(2010年放送)を制作した。孤独死が起きると、現場に駆けつけ、「なぜ孤独死に至ったのか」を明らかにするため、生前の人生をたどる取材を続けていた。取材で見えてきたのは、仕事をして、家庭を持ち、ごく当たり前の人生を送ってきた人たちが、人生の晩年、ささいな理由から社会とのつながりを失い、孤独死に至っていたということだった。

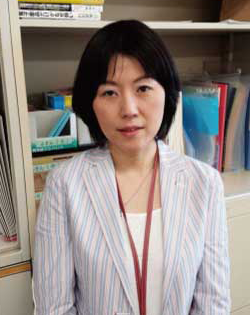

老後の「ひとり暮らし」が急増

65歳以上の高齢者の人口が3千万人を超える中、ひとり暮らしの高齢者が6百万人を超え、増え続けている。高齢者の「5人に1人」がひとり暮らしということになる。さらに、残り2千4百万人を見ると、ほとんどが二人暮らしだ。夫婦のみがもっとも多く、兄弟姉妹、親子の二人暮らしも増えている。そして、どちらか先に亡くなればひとり暮らしになるため、多くは「ひとり暮らし予備軍」なのだ。

もちろん、「ひとり暮らし」は元気なうちは、問題が起きることはない。しかし、病気で医療費の負担が増えたり、介護が必要になったりすると経済的に余裕を失う。さらに症状が重くなれば、ひとりで暮らすことも難しくなっていく。その時、頼る相手がいなければ、孤独死のリスクと隣り合わせの暮らしをしなければならなくなる。

つまり、ひとり暮らしが当たり前になっている今の時代、「孤独死」も同じように、誰にとっても「当たり前に起きること」だといえるのではないだろうか。

なぜ無縁老人が増えているのか?

なぜ、人生の晩年になって無縁になり、孤独死を迎えてしまうのか。きっかけは配偶者との死別、退職など、日常のごく当たり前の出来事がきっかけとなって社会との「つながり(縁)」をなくしてしまうことだ。さらに、高齢者が孤立する背景にあるのが「老後破産」の現実だ。ひとり暮らしの高齢者は、自分の年金収入で生計を立てている。元気なうちは節約して、やり繰り上手だった人も、病気や介護の費用負担が必要になると途端に行き詰まり、やがて「老後破産」に陥ってしまうのだ。

みずほ情報総研の分析したところ、ひとり暮らしの高齢者およそ6百万人のうち、年金収入が月額10万円以下の人が半数、およそ3百万人に上ることが分かった。つまり、ひとり暮らしの高齢者の半数は、年金収入が生活保護費の支給水準(月額13万円前後 ※自治体によって差がある)を下回っていることが分かったのだ。さらに、こうした人たちが老後破産の状態に陥ると、生活保護に頼らざるを得なくなる。そのため、65歳以上の生活保護受給者は増え続け、百万人に達しようとしているのだ。

「老後破産」の現実

NHKスペシャル「老後破産の現実」(2014年放送)の取材で出会った70代の男性は、毎月およそ10万円の年金で都内のアパートでひとり暮らしをしていた。アパートの家賃6万円を支払うと、残りは4万円。食費を切り詰めても、電気代さえ払えない月もあった。食品関連の会社で正社員として20年余り働いていた男性は、40代半ばで「自分の店を持ちたい」と会社を退職し、長年の夢だった飲食店の経営を始めた。しかし、バブル経済の崩壊後、店は倒産。ようやく見つけた再就職先は、短期の仕事ばかりで、収入は安定せず、預金をする余裕もなかったという。

年金支給日の数日前、一円玉だけとなった男性の財布

かつてサラリーマンだった頃、男性は友人と旅行に行くのが楽しみだった。旅先で撮影した写真の中には、笑顔の男性がいた。その写真を見ながら「老後、こんな目に遭うとは、若い頃は全く予想していなかった」と肩を落とした。かつて社交的だった男性は、今、一切の人付き合いをしていない。それもお金がないことが理由だった。

「たとえば、町の公民館に行くでしょ。すると、帰り際に『食事をしていかない』『カラオケに行かない』と誘われるわけ。お金がないから、と言えないから『用事があって』と断るんだけど、それが辛いわけ」。男性は、経済的に苦しい状況を周囲の人たちに知られたくないと思っている。「断るぐらいなら、誘われないように人と会わないようにするしかない」という思いから、人付き合いも避けるようになっていった。経済的な貧困が、つながりの貧困を生み、孤立を招いていたのだ。

長生きは幸せなのか

前述の老後破産に直面していた男性は、その後、生活保護を受けることを決断した。区の相談員が繰り返し、生活保護を熱心に勧める姿に心が動かされたようだった。男性が生活保護費を初めて受け取る日、私たちは同行取材をさせてもらうことになった。役所に到着した後、緊張した面持ちだった男性は、相談ブースに入ると、ケースワーカーに、深々と頭を下げた。テーブルごしに白い封筒に入った保護費を手渡された男性は、「ありがとうございます」と再び深々と頭を下げた。そのあと、男性は、頭を下げたまま「すみません」「本当にすみません」と謝罪の言葉を繰り返していた。

なぜ、男性が謝罪の言葉を口にしたのか。

「国に迷惑をかけたくない」と生活保護を当初、受けようとしなかった男性にとって、生活保護を受けることは「税金で生かされることで、申し訳ない」という思いにさせられたようだった。

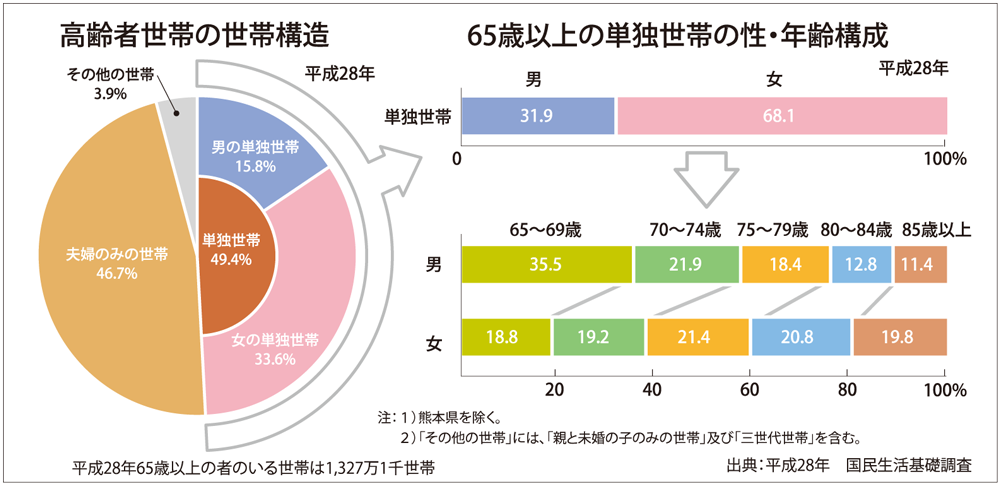

「NHKスペシャル 老人漂流社会」番組ポスター Ⓒ麻生 鴨

正月も「ひとり」

東京・港区が5千7百人余りのひとり暮らしの高齢者に訪問調査を行ったところ「正月三が日に人と会話しますか」との問いに、3人に1人が「会話はほとんどしない」と答えている。医療や介護などの公的なサービスを利用している人は15%程度にとどまり、7百人がすぐに支援が必要な状態だと分かったのだ。訪問活動に同行取材している時、70代の女性が、「病気が見つかると嫌だから、健康診断に行っていない」と話していた姿が心に残っている。「命に関わる費用」さえ節約してしまう現実があるとすれば、老後破産の広がりは放置できない問題なのではないだろうか。

無縁社会を乗り越えろ!

NHKスペシャル「無縁社会」を放送した後、視聴者から1通の手紙が届いた。手紙には、「自分も社会との縁を失い、ひきこもりだった。無縁社会は、自分の力で抜け出せる。それを伝えたいので取材に来て欲しい」ということが書かれていた。あるサラリーマンと無縁社会

手紙の主である、74歳の男性に連絡をとり、神戸駅の近くにあるタワーマンションの高層階のご自宅を訪ねた。男性は、大企業で重役まで務め、70歳近くまで仕事で家を空けがちだった。平日は接待で深夜まで、週末はゴルフで家を空ける日々を送ってきた。家のことは妻に任せきりで、マンションにも知り合いはいなかった。

退職後、ようやく妻への恩返しができると思った矢先、妻が「末期の膵臓がんで治療の手立てがない」と分かった。会社に通っていた日々から、病院へ見舞いに通う日々へ。そんな日々も長く続かず、4ヶ月足らずで妻は亡くなった。妻の死後、葬式などの行事を全て終えると、男性は「抜け殻」のようになってしまい、家に閉じこもるようになった。一日一回、コンビニに弁当の買い出しに行く以外、外出もなくなり、テレビの前で漫然と過ごす日々が続いていた。

「老人漂流社会」~ひとり暮らしができなくなり施設から施設へと“漂流”する男性

「老人漂流社会」の現場より

人との「つながり」を取り戻せ

そんなある日、お笑い演芸番組を見ていた時だった。可笑しくて、笑ったのに声が出ない。男性は慌てて話そうとするが、ささやくような声しか出ない。声帯の筋肉をあまりに長期間、使わないとそんな状態に陥ることがあると知り、自らの生活を猛省したという。次の日から、男性はある決心をした。マンションから歩いて20分ほどのところに昔ながらの商店街があり、そこにお総菜を売るお店があった。

「ポテトサラダ150グラム、きんぴらの小さいパックをください」。

古くからある商店街の店は、コンビニとは違い、注文を口頭で伝える必要がある。男性の決心とは、その商店街で夕食のおかずを必ず買うことだった。毎日通ううち、なじみの店は増え、気づくと30分近く立ち話をすることもできるようになっていた。

「人と話すだけで、こんなに生活が変わるなんて」。男性は、よく出かけるようになった。映画を見に行ったり、大好きな古書店を巡ったり。そんな変化の兆しが現れ始めた頃、事件は起きた。

マンションの隣の部屋の住人が救急車で運ばれたのだ。高層階のエレベーターに担架を運び入れる手伝いをしたり、管理人を呼びに行ったりするなど大活躍した。その数週間後、退院した隣人が男性のもとを挨拶に訪れた。

「このたびは大変お世話になりました」と切り出した女性は、お礼の言葉の後にこう続けた。「生前、奥様とは親しくさせていただいておりました」。隣人の女性は、亡き妻の親友だった。二人は、毎日、一緒に食事をするなど、互いの家を行き来していたというのだ。「これは、いつも奥様に褒めてもらったニンジンケーキです」。お礼に、と手渡されたニンジンケーキは、食卓で度々見かけていた思い出のケーキだった。男性は、そのケーキを食べながら涙が止まらなかったという。

「これは天国の妻が作ってくれた縁に違いない」。そう思った男性は、翌日、隣を訪ねた。男性は、隣人にある提案をした。それが無縁社会を乗り越える力になった「人形リレー」だった。

「人形リレー」がもたらしたもの

男性は、隣人の女性に、たった二人で始められる「見守り合い」を提案した。やり方は簡単だ。ひとつの人形を二人でリレーするのだ。まずは朝、朝刊を取りに行った男性が、ついでに、ドアの外に人形をぶら下げる。

そして昼間、買い物や散歩に出かける隣人の女性が、男性のドアにぶら下がっている人形をはずして、自分のドアの外側にぶら下げる。

そして夕方、夕食のおかずを買いに出かけた男性が、隣人のドアから人形をはずし、自分の家の中に取り込む。そして朝、再びぶら下げる…。

この人形リレーをしてから、男性は人生が劇的に変わったと話してくれた。晩酌のお酒が美味しくてたまらない、というのだ。それまでは、飲み過ぎで夜中に具合が悪くなったらどうしよう、などと不安でお酒が進まなかったのが、「朝になって人形がかかっていなかったら、必ず、隣人が気づいてくれる」という安心感のせいか、お酒を安心して飲めるようになって、晩酌の時間が幸せな時間に変わった、というのだ。

「私が生きていること」を知って欲しい

「今日、私が生きていることを、誰かが知ってくれているだけで、これほどの安心が得られるとは思ってもみなかった」と話していた二人の姿をニュースの特集で取り上げたところ、再び視聴者から大きな反響があった。「たったひとりでも、生きていると知ってくれるだけで、こんなに前向きになれるんだったら、私は、誰か寂しい人たちの『ひとり』になりたい」というメールやお便りが殺到したのだ。

無縁社会を知って、何かをしたいという思いがあふれている。「日本は捨てたもんじゃない」と、嬉しく思った。

何かのきっかけで、誰しもが無縁社会の住人になり得る時代だからこそ、優しい縁にあふれる社会を目指していきたい――その一歩は、ただひとりの人とつながることから始めればいいのかもしれない。

2018.8掲載