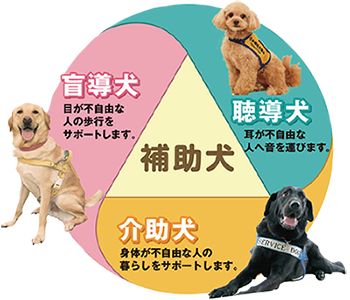

朴善子:補助犬を受け入れる社会に

~「補助犬受け入れ拒否」ゼロをめざして~

プロフィール

朴 善子(ぱく よしこ)

公益財団法人日本補助犬協会 代表理事

盲導犬・介助犬・聴導犬の訓練士及び指導員

補助犬ガイド士

1964年大阪に生まれる。盲導犬パピーファミリーの経験を元に、盲導犬協会に就職。「盲導犬犬型募金箱」の考案や「盲導犬受け入れセミナー」の開催など、当時認知が低かった盲導犬普及啓発に尽力した。

身体障害者補助犬法が施行されたのを機に3種類の補助犬を包括的に育成・認定する日本補助犬協会を設立。

現在も3種類の補助犬指導員として現場でクラスを担当している。

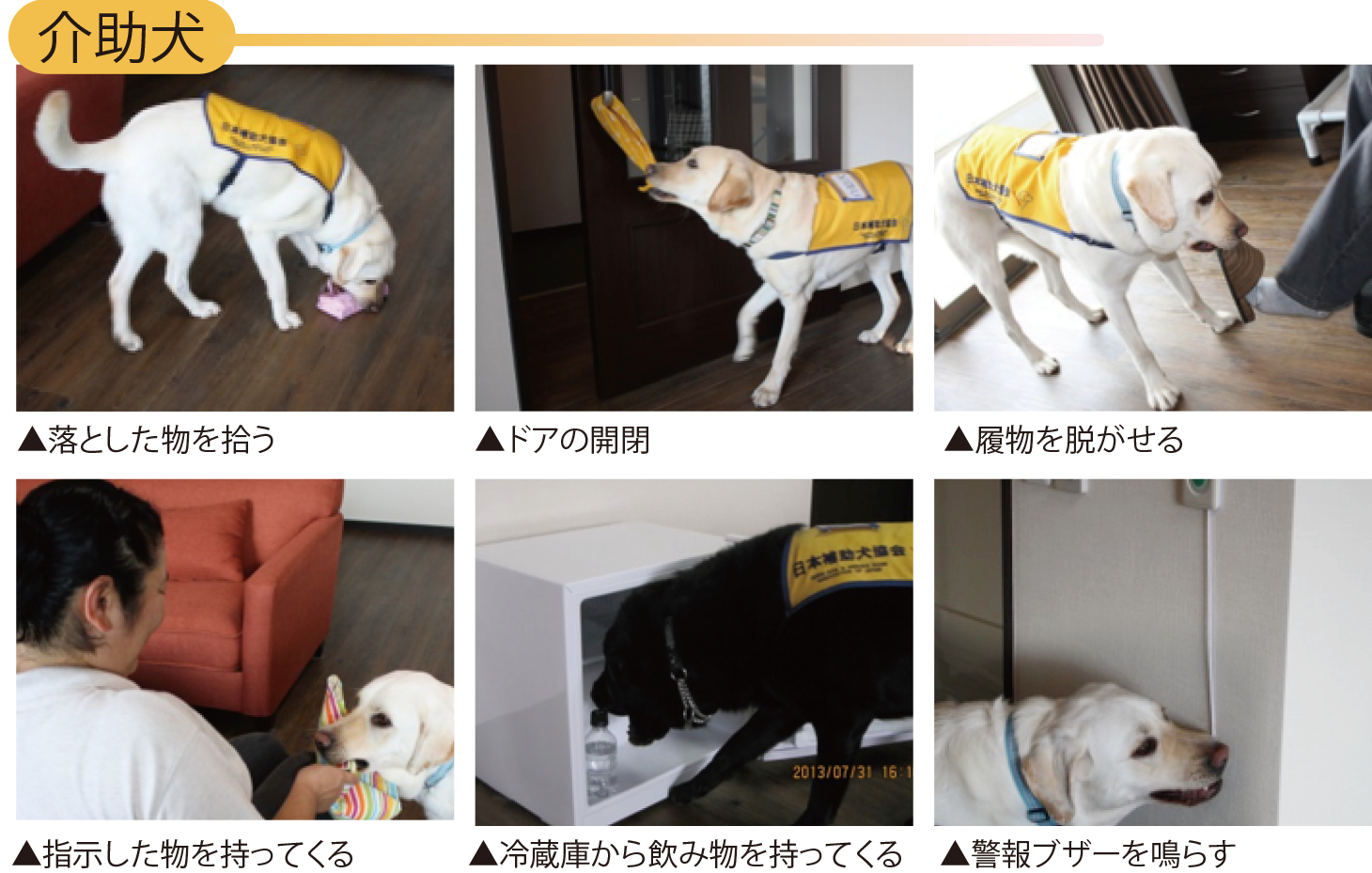

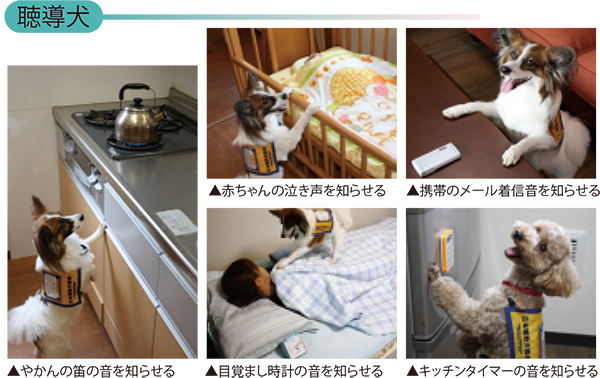

ところが、社会は得てしてそうは考えないのである。「もちろん障がい者は受け入れるけれども、犬はお断り」ということが後を絶たない。本来であれば、障がい者の社会参加に寄与するはずの補助犬が、逆にそれを阻む原因になるという皮肉な結果になっているのが実情である。

私は補助犬を育成する立場から、ぜひともこの素晴らしい犬たちを社会に受け入れてもらいたい。そしてこの犬たちと社会参加しようとする人々が自立した生活を営み、大いに社会で活躍できる世の中になっていただきたいと切実に願っている。しかし、現実はそうはなっていないのである。以下に補助犬受け入れ拒否がなぜ起きるのかということ、そして解決のためにはどうすればよいかということを論じてみたいと思う。

なぜ補助犬受け入れ拒否が起きるのか

(1)補助犬の頭数の伸び悩み

障がい者も社会ではマイノリティであるが、補助犬ユーザーは身体障がい者の約0・04%という、マイノリティの中のマイノリティである。補助犬の数が増えなければ社会的存在感も薄く、市民が慣れ親しむことに繋がらない。従って受け入れ拒否が起きる原因となる。

では、なぜ補助犬の数は増えないのだろうか。幾つもの理由はあるが、補助犬育成事業者の財政面の不安定さが最も大きな理由である。補助犬を1頭育成するのに500万円ほどの費用が必要である。そしてその補助犬の育成、訓練にかかる費用の9割以上は企業や個人からの寄付金に頼っているのが現状である。なぜなら補助犬事業への公的支援が決して十分とはいえないからである。

公的支援の問題点その1

補助犬給付事業決定条件の厳しさ

補助犬を希望する身体の不自由な方が、公的支援(居住する都道府県の補助犬給付事業)を申請しようとしても、多くの都道府県ではその対象者を、重度障がい者に限定している。この条件の厳しさが問題なのである。盲導犬希望者の場合は、障害者手帳1級の全盲もしくはそれに準ずる障がいレベルの方。聴導犬希望者の場合は障害者手帳1・2級の方で、全く聞こえないもしくはそれに近い聞こえ方の人が対象となり、その他の方々は対象とならない(聴覚障がいはもっとも重い程度が2級認定、言語障がいが加わると1級認定される場合がある)。介助犬希望者も1・2級の方が対象である。

補助犬ふれあい活動

募金活動

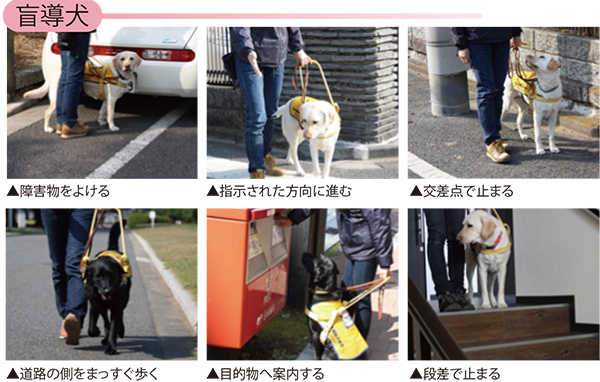

当協会にも、企業等からの寄付金にて盲導犬ユーザーとなられたロービジョンの方がおられる。この方は、視野狭窄と言って中心視力はあり文字は読めるが視野は狭く、足元の段差や周囲の障害物が見えないため歩行に支障をきたし、盲導犬を同伴していた。ある日彼女は電車の中で、席を譲られた。お礼を言って席に座り、読みかけの本を取り出し読書を始めた。すると、先程彼女に席を譲った方が「なんだ、見えているじゃないか!」と不快感を露わにした。日本では、盲導犬ユーザーは全盲の方という先入観があるからだ。

本来ならば、日本の法律でも、障がいの程度に関係なく補助犬を取得できるはずなのだ。何より当事者の強い希望がある。しかし、公的支援の主な対象は重度障がい者となっており、それが補助犬の頭数の伸び悩みの一因となっているのである。

公的支援の問題点その2

補助犬の種類による不均衡

都道府県予算の厳しい中での補助犬給付事業であるが、補助犬の種類による予算配分が不均衡であることも問題である。すなわち、補助犬の中で一番歴史が長い盲導犬と、2002年「身体障害者補助犬法」で初めて法的な位置づけを得た、介助犬・聴導犬との違いである。東京都を例にとれば、都は年10頭の盲導犬を障害者手帳1級の視覚障がい者に貸与するが、これに対し介助犬・聴導犬は各1頭のみである。特に東京都で希望の多い聴導犬は、都内で14頭実働しているが、実際はその数倍の希望者がいた。にもかかわらず助成の対象とならなかったため、聴導犬との生活をあきらめていった。それが現実である。

補助犬育成事業者の財政基盤の脆弱さ

補助犬は福祉サービスとして育成事業者から無償貸与される。前述の補助犬希望者が公的支援対象にならなければ育成費用はすべて私たち事業者の持ち出しになる。育成に力を入れれば入れるほど経費がかさみ、財政を圧迫する。私たちは大変申し訳ない思いで、補助犬希望のお申し出をお断りすることがある。 もちろん、育成事業者として最善は尽くしているつもりである。運営費を確保するため、企業・団体・個人への働きかけや街頭募金活動等、補助犬育成の合間を縫って尽力しているが、安定的な収入を確保するのは難しい。現状ではスタッフの採用すらままならない。こうした補助犬育成業者の財政基盤の脆弱さが、補助犬の頭数が増えない最大の原因と言えよう。

(2)「補助犬受け入れ」についての認識の違い

補助犬受け入れセミナー

補助犬啓発イベント

しかしこれらの利用制限も、「障害者差別解消法」の「不当な差別的取り扱い」に該当する。因って、店舗等で利用を制限された補助犬ユーザーは、「受け入れを拒否(差別)された」と感じている。しかしながら、店舗側は「拒否」したつもりはなく、「差別」したつもりもない。なぜなら、お断りしたのはあくまでも犬であって障がい者ではないからであり、利用を制限するのもあくまでも「犬を連れている」ことに対しての措置だからである。このように、「補助犬ユーザーにとって補助犬は不可分の存在」という意識や、コンプライアンスの意識が希薄な店舗では、繰り返し補助犬の受け入れを拒否する傾向がある。また、今まで利用できていた店舗であっても、責任者が変わった途端に利用を断られることも少なくない。

補助犬ガイド士養成講座

補助犬受け入れ拒否を無くすために

身体の不自由な方と愛情のある強い絆で結ばれ、その自立、社会参加を助ける補助犬。この補助犬が当たり前に活動できるためには、社会が補助犬受け入れ拒否をしないことが大前提である。そのためにはどうしたらよいか。

(1)補助犬の頭数の増加

まず、補助犬が社会の中で認知されなければならない。残念ながら、今の頭数ではあまりに存在感が薄すぎる。補助犬の実働頭数を増加させることが大変に重要である。そのためにはまず公的支援制度の充実が挙げられるだろう。補助犬給付事業の対象を重度の障がい者に限定することなく、自立・社会参加の意思のある障がい者には積極的に適用するべきである。その際、盲導犬、介助犬、聴導犬のバランスを欠くことのないようにしなくてはならない。障がいの種類によって、受けられる便益に差があってはならないからである。

(2)研修などを通じて補助犬の啓発に努める

そうは言っても補助犬の頭数は一朝一夕に増えるものではない。補助犬のことが広く社会に認知されるよう、啓発活動に力を入れることがぜひとも必要である。学校教育や、企業の研修内容に補助犬についても盛り込んでいただきたい。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を前にして、「心のバリアフリー」や「共生社会」についての社員研修が奨励されている。その中で、ぜひ補助犬について学んでいただきたいと思っている。

(3)法律の正しい理解を推進

2002年、補助犬について包括的に法制化した「身体障害者補助犬法」が施行された。公共交通機関や不特定多数の人が利用する民間施設に、障がい者が同伴する補助犬の利用を拒んではならないと規定している。昨年5月、タクシー運転手が盲導犬を連れた視覚障がい者の乗車を拒否したなどとしてタクシー会社に行政処分が下された。乗車拒否した理由は、「過去に盲導犬の乗車により車内が汚れた経験から」であったという。「身体障害者補助犬法」が施行される前までは、盲導犬の受け入れは利用者に対するサービスの一環であった。当時、厚生労働省や国土交通省から「盲導犬はペットではないので受け入れ推進をお願いする」といった趣旨の通達が出されていた。それを受け、多くの事業者が「好意で」盲導犬を条件付きで受け入れていたのである。その条件とは、「盲導犬が周りのお客様にご迷惑をかけない」というものだった。このような経緯から、長年盲導犬ユーザーは、犬の抜け毛を少しでも予防しようと盲導犬にフルコートと呼ばれる体を覆う服を着用させ、道路を汚さないように犬のおしりに袋を付けて排泄させるなどの努力を続けてきた。このように、補助犬の受け入れが条件付きの好意に基づくものであれば、前述のタクシー会社が判断したように、盲導犬の乗車を迷惑だと感じれば乗車を拒否しても良いことになる。

補助犬介在授業

企業研修

(4)「障がいの社会モデル」を理解する

補助犬受け入れシミュレーション(航空機)

補助犬受け入れシミュレーション(百貨店)

東京の地下鉄で昨年8月に起きた盲導犬同伴の視覚障がい者の転落死亡事故などを踏まえ、国土交通省は障がい者への気遣いを促す対策を始めた。駅ホームでは「声掛けポスター」を見かける。必要な時の声掛けは善意ではない。私たちがなすべき事である。

最後に

補助犬が身体の不自由な方を助けて仕事をする姿に心を打たれる方は多い。しかしそれは単なる献身ではなく、身体の不自由な方と補助犬との愛情ある深い信頼関係に基づいた行動なのである。そのような補助犬の存在がどんなにその方の心の支えになっていることか。しかしながら、補助犬を伴って社会参加しようとしている人々は、いつも「出かけた先で断られるかもしれない」という不安を抱えている。私は、補助犬ユーザーがこのような不安を感じることなく「いつでもどこへでも、安心して出かけられる社会」となることをめざして、今後も努力していく所存である。そして、そう遠くない未来に「障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を実現する」(ユニバーサルデザイン2020行動計画)ことを祈ってやまない。

(引用文献)

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」 ユニバーサルデザイン2020行動計画

(参考文献)

毎日新聞「発言」補助犬を受け入れる社会に 朴善子

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」 ユニバーサルデザイン2020行動計画

(参考文献)

毎日新聞「発言」補助犬を受け入れる社会に 朴善子

2018.2掲載